| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

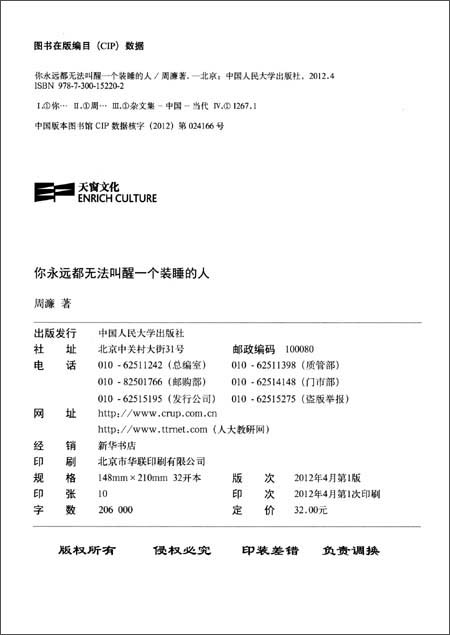

你永远都无法叫醒一个装睡的人(周濂著) |  |

|

|

你永远都无法叫醒一个装睡的人(周濂著) |  |

![你永远都无法叫醒一个装睡的人(崔卫平、梁文道、刘苏里鼎力推荐) [平装]](http://img.reader8.com/uploadfile/2012/1127/20121127114917819.jpg)

《你永远都无法叫醒一个装睡的人》作者用哲学这把快刀,对现实问题进行敏锐的洞察,并通过生花妙笔,把他对公正、德性生活、民主、自由、道德、幸福等等这些问题的哲学思考融进一个个现实故事和活泼泼的生命体验中,用最真切的道德直觉和清醒的问题意识和柳叶刀式的概念分析能力,一猛子扎进问题的深处,把深邃的哲学拉回到“粗糙的地面”。

身为年轻的学院知识分子,周濂的写作拥有一个飞翔的姿态:从概念的高处飞往地面,飞往粗糙的世界,同时,他又从现实的沟壑飞往天空,飞向理想的所在。这是一本“在路上”的书,我们共同经历过的那些事情,在这里已经标称一张张精神图案。

——崔卫平

虽然我以为今日中国许多可议之事皆能以常理索解,但是有些事情就是解不清理还乱,说得越多越糊涂。周濂不愧为最被看好的新生代学者之一,他既有深入线团的分析能力,也有拆解乱绪的言说本事,遂成此部堪称评论典范的佳构。我甚至觉得每一个大学生都该在这里学一学什么叫做观察社会现象,什么叫做分析问题。

——梁文道

以专业这把快刀,辅以对现实问题的敏锐洞察,作者游走于江湖,快意恩仇,每每出手,必着痛处。他剑锋所指,往往在不经意处,让读者如饮甘泉,跟着他拍案而起、策马扬鞭。政治伦理学基本原理,多源于常识,读周濂,具备常识感是第一要件,如果碰巧你还是爱较真儿但非唯我独尊的人,你肯定能成为作者的死党,若正好相反,你最好具备充足的底牌,否则免不了落花流水——有不信的?那好,请读周濂《你永远都无法叫醒一个装睡的人》。

——刘苏里

身为年轻的学院知识分子,周濂的写作拥有一个飞翔的姿态:从概念的高处飞往地面,飞往粗糙的世界,同时,他又从现实的沟壑飞往天空,飞往理想的所在。这是一本“在路上”的书,我们共同经历过的那些争隋,在这里已经变成一张张精神图案。

——崔卫平

虽然我以为今日中国许多可议之事皆能以常理索解,但是有些事情就是解不清理还乱,说得越多越糊涂。周濂不愧为最被看好的新生代学者之一,他既有深入线团的分析能力,也有拆解乱绪的言说本事,遂成此部堪称评论典范的佳构。我甚至觉得每一个大学生都该在这里学一学什么叫做观察社会现象,什么叫做分析问题。

——梁文道

以专业这把快刀,辅以对现实问题的敏锐洞察,作者游走于江湖,快意恩仇,每每出手蠢必着痛处。他剑锋所指,往往在不经意处,让读者如饮甘泉,跟着他拍案而起、策马扬鞭。政治伦理学基本原理,多源于常识,读周濂,具备常识感是第一要件;如果碰巧你还是爱较真儿但非唯我独尊的人,你肯定能成为作者的死党,若正好相反,你最好具备充足的底牌,否则免不了落花流水——有不信的?那好,请读周濂《你永远都无法叫醒一个装睡的人》。

——刘苏里

周濂,1974年12月生于浙江。先后获得北京大学哲学学士、硕士学位,香港中文大学哲学博士学位。2005年11月至今在中国人民大学哲学院任教。2009年10月至2010年4月为英国牛津大学哲学系访问学者。著有《现代政治的正当性基础》专著一部,《海德格尔、哲学、纳粹主义》(均为合译)译作两部,以及中英文论文20多篇。在《南方周末》、《三联生活周刊》、《财新》等报刊开设专栏。研究领域为政治哲学、道德哲学和语言哲学。

自序

第一部分 我们都是一小撮

金斯堡得不到,阿曼达甩不掉

让我们担忧我们的童真吧

射象者布莱尔

“不就是”与“又怎样”

笑而不语与中国表情

烈士与傻子

跳来跳去的罗素

笑眯眯的印度乞丐

活着,还是死去?

大学校园中的“无名氏”

大学生的“德性”

古格斯的戒指与费尔德曼的甜饼

节庆、传统与革命

磕头的理由

装装文明人

榜样的力量

求求你感谢我

“我的”和“好的”

没本事移民的,请做个公民吧

桥都坚固,隧道都光明

人道主义是张一撕就破的薄纱

你永远都无法叫醒一个装睡的人

我们都是一小撮

第二部分 重见天日的生活

你想要打听的那个人在哪里?

阿飞后传

沉默并诗意地活着

抒情是一种病

“实话实说”还是“是话就说”

掐死一切意识形态大臭虫

有这么一种困惑来自生活

存在的焦虑与勇气

丧钟为游记而鸣

重见天日的生活

第三部分 我们何时丧失理解

色情文学招谁惹谁了

请“真实”的康德起立

“帝国”失去“主义”,天下将会怎样

圆地球还是平地球?

历史尚未终结,国家仍需强化

谁是美国的孩子?

行走在高速公路上的石器时代人

与正确无关的政治正确性

全民开讲2.0时代

大众文化的“群架二原则”

娱乐不精神

我们何时丧失理解

过期

好人电影与好公民电影

通过对话能够走向真理共识吗?

智者的审慎

理解之难

第四部分 站在思想的高墙上

站在思想的高墙上

哲学是一个动词

民主在此可能吗?

幸福政治学

告诉他们我度过了极好的一生

最可欲的与最相关的

尺度、分寸与超越

政治哲学家与政治现实

革命的窄门

去年夏天,因为在《锵锵三人行》中的一席话,陈丹青不得不连发两篇文章,解释为什么不在节目中声讨炫富与红十字会,而是把矛头对准网络围攻所折射出来的“文革”遗风。尽管文章写得进退有据、不失法度,但是澄清和辩白本身就不由得让人感慨,原来飞得再高的人也还是躲不过铺天盖地的唾沫星子,也还是会忍不住抹一把脸、吐两句槽。而最让我感慨的还是这句话:“为什么我不愿谈红十字会?因为不相信,一如今日的大学,无非官场,无非官僚。我的不相信,还包括对历来监督它、改变它的所有可能,深深地不相信。”

这口气,像极了三十年前北岛的那首名诗:“告诉你,世界,我不相信!”都说三十年河东三十年河西,连黄河都能改道,可是作为职业受骗者的我们却仍旧停留在“我呸”的阶段。“没有新的语言,也没有新的方式,没有新的力量能够表达新的感情。”

好吧,我承认以上论断过于偏激。三十年过去,至少我们不再冲着面目模糊的世界宣泄不满,而是把批评的矛头对准了红十字会、铁道部以及更多跑得了和尚跑不了庙的部门。除了骂脏字和吐口水,我们还在努力学习用更理性也更技术的方式去质疑,比如“7·23”动车事故发生之后,有人到现场勘查地形,有人收集各种数据做分析,有人做模拟实验,大伙儿纷纷扮演福尔摩斯。但是另一方面,由于有关部门一再搪塞推诿,质疑往往有始无终,真相总是扑朔迷离,人们才会时常感受到“无能的力量”,才会有对改变的所有可能“深深地不相信”。

虽然都是不相信,如果说北岛的呐喊还多少带着少年人的不甘和血气,那么在陈丹青这里,我看到的只是不加掩饰的失败主义。什么是失败主义?查百度百科可知,这是“一种因为认定未来注定失败,而放弃一切改变现状的行动的思想”。在我看来,与其说失败主义是一种思想,不如说是一种情绪。思想有清晰的学理与脉络,可以论证也可以反驳,可情绪不同,它来去无踪,就像下水系统失灵的城市,一场小雨就会水漫金山泛滥成灾。

当失败成为习惯,当对改变不抱任何信心,我们也就只剩下了“我不相信”这句喊话。更有甚者,还会发展成为“我不相信”强迫症,症状较轻的每当读到新闻报道,不管来自《环球时报》还是新浪微博,第一反应一概都是我不相信这是事实的真相;症状较重的则惯用阴谋论去揣度整个世界,他们奉行另一个“两个凡是”原则:凡是你竭力主张的一定都是假的,凡是我能设想到的最坏可能性就是真的。

身处这个动荡不安的魔幻现实主义国家,我相信每个人都不同程度地患有“我不相信”强迫症,而且不相信的对象绝不止于不受限制的公权力,它也可能是衣着光鲜的经济学家,是微博上加“V”的名人,是沿街乞讨的妇女,是不慎跌倒的老人,甚至是曾经并肩作战的同志或者相濡以沫的爱人。因为不相信,因为“不相信”强迫症所并发的失败主义和犬儒意识,让我们用更加昏暗的眼神去审视这个原本昏暗的世界。不久前,独立参选人遭打压,网友纷纷声援,有人冷冷地说:别装逼,想出名总要付出代价的;山东某女得知前夫罹患尿毒症,捐肾救之,有人冷冷地说:激动啥,骗遗产吧。这简直就是“心理阴暗、人人平等”。在这个时代,似乎总有一种向下的力量要把所有人拉低,总有一种执拗的怀疑要撕破人道主义的温情面纱。

可是我们为什么要选择相信别人、相信政府呢?安妮特·贝尔说:“一个人如果相信他人的良好愿望,他就必然容易受到他人良好意愿有限性的伤害。”换句话说,选择相信别人的同时,也就给别人留下一个伤害自己的机会。我养过一只小狗,见到任何人都会扑通倒地,然后亮出柔软的腹部邀请被抚摸。这种因为对世界懵懂无知而拥有的绝对安全感真叫人嫉妒。 2008年秋天,烟火艺术家蔡国强在中国美术馆举办首次国内个展,主题是“我想要相信”。这个说法如此励志,以至于我忍不住拿来作为本书的序言标题。可是我深深地知道,它仅仅只是一句空洞的口号、一个虚幻的愿景。作为一个被标签化了的自由主义者,我虽然有“想要相信”的意图,却无法像午夜电视购物最牛广告人那样一脸惊喜地告诉读者“应该相信”什么。事实上,最经常挂在自由主义者嘴边的一句话是“千万不要相信公权力”。与其说这是在妖魔化公权力,不如说是在还原一个真实的公权力:首先,公权力和每个人一样都是理性经济人,拥有最大化自己利益的原始动机;其次,任何掌握公权力的人都部分地怀有为自身利益而滥用权力的动机。所以休谟才会说:“我们应该设计出一系列政府制度,以便即使在流氓占据政府职位时,也将为我们的利益服务。”

我当然明白制度的稳定性要远甚于人格的稳定性,但另一方面,我同样认为每个人的自我改善是改善这个世界的必由之路。某种意义上,人生就是一场彻底的清算,一场与自己的本性进行的战斗,一个也许永远都没有标准答案的“认识你自己”的追问。在这个漫长的过程里面,你需要清算智识上的无明,更重要的是克服意志上的软弱。你当然可以选择向古人今人熟人亲人陌生人求助,但是归根结底,你没有任何人可以依傍。就像本书的同名文章结尾处所说的,“你永远都无法叫醒一个装睡的人,除非那个装睡的人自己决定醒来。”其实不管是从装睡中醒来,还是重新开始相信改变的可能,都是一种radicalchoice,这个“决定”何时做出,因何做出,做出之后需要承担哪些意料之中和意料之外的后果,这一切的一切最终都取决于你自己,没人可以代笔。

我曾经一度认定,没有人可以仅凭一己之力站立,每个人都在寻找那个可以用尽全身气力去拥抱的对象,并且希望这个拥抱可以让自己变得安全、强大甚至完满。但是随着年龄的增长,我越来越认同昂山素季的这个说法:“真正的改变是通过理解、同情、正义、爱心后的内在变化。”只有经历了如此这般的内在变化,你才会和自己停战,才能够学会“不自负、不迟疑、也不骄慢”地与世界媾和。小至个体,大到国家,概莫能外。

本书收录的文章虽然在时间上跨度有十年之久,在主题上貌似也是东拉西扯,既有时评政论、影评书评也有思想笔谈,但是归根结底,它们都存在着一种内省的视角,都隐晦地刻画了过去十年来我在思想与情感上的点滴变化。非常感谢天窗文化和中国人民大学出版社愿意结集出版这些文章,虽然我并不清楚它们能给读者带去多少积极的影响。于我而言,重读这些文章,至少证明了我是一个偷偷摸摸的乐观主义者,因为虽然我时时感到“情况太复杂了、现实太残酷了”,但是我还是会忍不住偷偷地想,改变在发生呢。

是为序。

版权页:

某种意义上,顾晓梦是有幸的 “民族已到存亡之际”,这几乎是一个让热血青年坚决赴死的不二理由,顾晓梦们可以笃定且幸福地把自己的生命交付出去,并在那个更高的存在者之中变得坚强,变得宽广。也正因为此,我总忍不住怀疑,让网友们泪奔不止的真正原因在于,时至今日,我们已经无从把自己交付出去,我们找不到一个合适的理由或借口,那个曾经能够让我们“变得坚强,变得宽广,敢于去承担,去挑战,去赢得”的“信仰”不见了,每个人都提溜着无处安放的自我在人群中游荡……

麦家告诉我们,那个值得交付的对象“可以是一个具体的人或组织,也可能是一个虚无的人或组织”,要点在于要“让这个你终生信仰的‘人或组织’陪伴你,与你同呼吸,心连心。”这话说得真诚,但不知怎的,我总会想起2008年那个流行的段子:《色,戒》,女人是靠不住的;《投名状》,兄弟是靠不住的;《集结号》,组织是靠不住的。

这个春天有另外一部流行的电视剧《潜伏》,里面有一个叫做谢若林的家伙,自称没有主义没有信仰一心一意只做谍报生意,谢若林有一段台词很经典:“这未来和平了,就没有主义了,有什么呢?只有钱,你信不信?”我们应该庆幸余则成当时没听信他,否则后来千千万万个余则成就没有了赚钱的机会。当然,为了不让谢若林的妖言惑众,我们也必须站在哲学的高度揭露谢若林的自相矛盾之处——他其实也是有主义“护体”的人,这类人一般被称作拜金主义者。

谢若林也好,余则成、顾晓梦也罢,人这一生,迟早会把自己交付给一个比自己更高的存在者,或者上帝,或者组织,或者爱人、诗歌、金钱,以及各式各样千奇百怪的主义……问题在于,你在交付之前,是不是经过百转千回的痛苦思索和挣扎?在交付之后,在那个更高的存在者的阴影下面,你能否还保有哪怕一丁点儿的怀疑和反思?太过轻易地委身于人,总让人怀疑之前的挣扎缺乏真诚。交付之后便意志坚定地把它当作福音传递他人,则是一种让人难以忍受的蒙昧,哪怕它以信仰的面目呈现。

那天上网溜达,看朋友写她的朋友,说:“她是这样一个人:和平主义者、素食主义者、女性主义者、同性婚姻支持者、动物保护主义者、积极的悲观主义者,也就是一个西方的自由左派。”女孩儿叫做Amanda,听说她快要和她的男友掰了,原因是两人激辩了大半夜,都没说服对方同性恋到底是natural(自然的)还是unnatural(不自然的)。Amanda在反省:“我反应过度了吗?”

“钥匙在窗台上,钥匙在窗前的阳光里,我拿着这把钥匙。结婚吧,艾伦,不要吸毒……爱你的‘妈妈’”——这是疯人院里的母亲给金斯堡最后的便条。

我知道金斯堡没有听他妈妈的话,我希望Amanda不会和她的男友分手。

这年冬天我在牛津大学访学,每天下午从哲学系的图书馆出门右转,沿石子路向西,百米开外左手边的Merton学院,70年前,翻译家杨宪益先生曾在这里就读。

在自传《漏船载酒忆当年))里,杨先生回忆说,当年牛津大学校规森严,晚10点后禁止学生光顾附近的小酒馆,天性好玩的他多次超出规定时间返校,或者翻墙而入,或者从运煤通道滑行而入。

70年弹指一挥,而今斯人已逝,留下包括《红楼梦》在内的煌煌千万言译著。出于好奇,我上网搜索百度百科之牛津知名校友录,始终没有找到杨宪益的名字。与约翰·洛克、雪莱、T.S.艾略特、史蒂芬。霍金、比尔·克林顿同列其中的中国人只有两位,一个是大名鼎鼎的钱锺书先生,一个是仍旧在读的薄瓜瓜同学。

我不知道杨宪益是否有资格成为牛津的知名校友,我所知道的是,1994年3月他荣膺香港大学名誉文学博士学位,一道获此殊荣的还有特雷莎修女,好玩的是,杨宪益为此写诗自嘲:“相鼠有皮真闹剧,沐猴而冠好威风”。1965年,杨夫人戴乃迭女士曾经在歌颂伟大领袖的英文译稿上写下评语:Childish(幼稚的)!我猜想杨宪益断然不会在意“牛津知名校友”这样的虚名,倘若他知道这个榜单,一定也会用“Childish”一笑置之。

Childish虽然不是什么好词,但也不算太严厉的谴责,无非是幼稚、愚蠢而已。在爱人的眼里,一个幼稚愚蠢的男人没准还是可爱成分多一点,尽管历史反复提醒我们,一大群幼稚愚蠢的成年人聚在一起,常会折腾出史无前例的闹剧乃至悲剧。我的英国房东Nick告诉我,相比Childish的负面意义,另一个词Na'fve有时候倒是语含褒扬的,可以用来形容一个人的品行思想“天真”或者“率直”,以至于英文里有“Beautiful nalfve”(美丽的童真)的说法。

《红楼梦》第五回,贾宝玉随秦可卿人上房内间歇息,劈头看见对联“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,极为不爽,立时大叫:“快出去!快出去!”在我看来,贾宝玉的反应够Childish,但还称不上na'fve,与Beautiful就更加没有关系。对于成人世界之脏乱差的生理性反应,每一个少年人都曾经体验过,只可惜此类出于本能的自我保护机制,通常不会长久,迟早总要消耗殆尽。宝玉躲得了对联,却躲不开无所不在的世道与人心,到头来只能削发归隐,落得个白茫茫大地真干净。王夫之的“其上申韩者,其下必佛老”,说的正是这个意思。

编辑推荐:

更多图书资讯可访问读书人图书频道:http://www.reAder8.cn/book/